- TOP

- 特選・鮭児粕漬

- ときしらず鮭粕漬

- 目近鮭粕漬

- 鮭かま粕漬

- 鮭粕漬

- TOP

- しれとこ粕漬一覧

- たら粕漬

- いか粕漬

- はも粕漬

- つぶ貝粕漬

- きちじ(きんき)粕漬

- 鮭粕漬

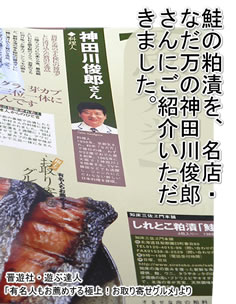

鮭の粕漬

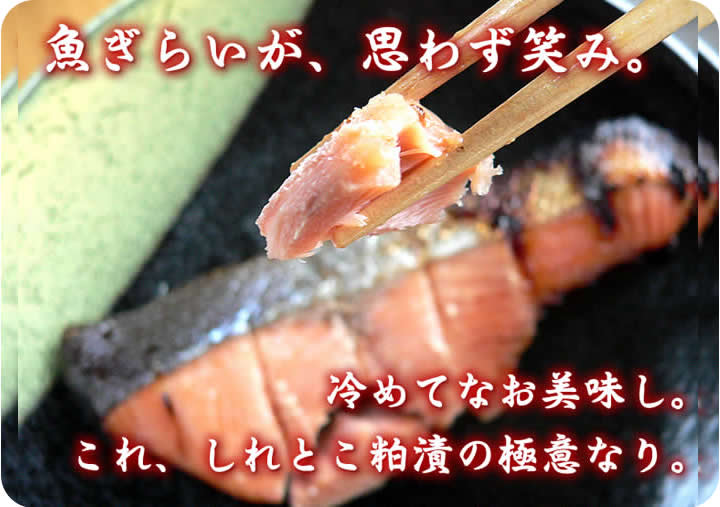

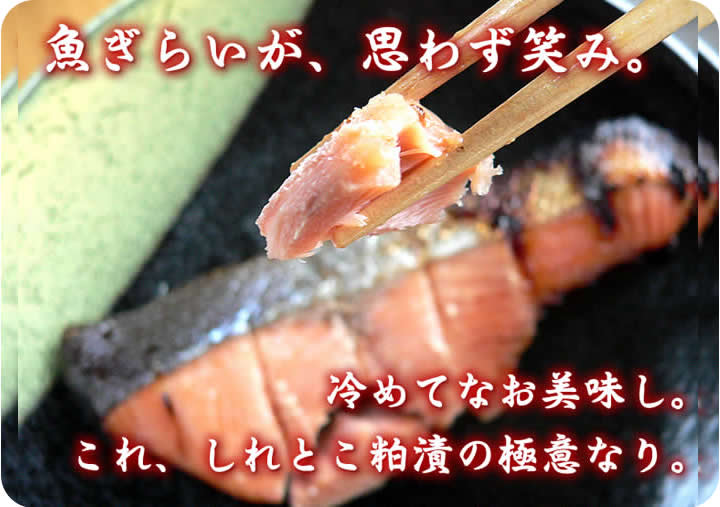

●魚ぎらいも思わず微笑む

「正直申しまして、粕漬けって苦手だったんです。

御社のを頂くまでは....」※

このような声をいただく、三佐ヱ門本舗 謹製の

しれとこ粕漬。

なかでももっともご依頼を多くいただいているのが、この

鮭の粕漬

というわけです。

※東京都羽村市・f川様より

●延喜式にも載っている粕漬

粕漬(かすづけ)とは、日本酒の酒粕に漬け込む製法のこと。

古くは「延喜式」(えんぎしき・905年編纂)にも載っている生ものの保存法です。

しかし、単なる保存だけではありません。

食材の旨みを引き出し、酵母で必要な栄養素を取り込むという先人によるすばらしい食文化の結晶なのです。

|

しれとこ粕漬は「天然造り」。

香料・保存料・着色料・食肉由来の調味料は使用しておりません。

|

日本全国えりすぐりの産直グルメをえらぶ番組で、知床三佐ヱ門本舗の「鮭の粕漬」がベスト20品にノミネート。

ついには2位を獲得いたしました。

森野熊八さん、磯野貴理子さん、ありがとうございました >>

こちら |

「鮭粕漬」は 三佐ヱ門本舗の代表格。

口に含むと、まず酒粕の香りが。

そして、その後に鮭の風味。

さらにほどよい脂が舌にひろがります。

しれとこ粕漬の美味しさとは。

たんなる香りだけではない、「漬け魚」としてのほんとうの熟成。

天然物の調味料以外はつかわない、天然造り。

とれとれの鮮度抜群の魚、もっとも型の良いもの。

加工品の魚は鮮度の低下したもので造ると思われがちですが、そのような考えとはまったく異なります。

お刺身で食べられるほどの鮭をつかい、水揚げされた直後に地元知床羅臼で造られます。

|

|

●なぜ 吟醸粕 を使わないの?

よくお尋ねいただくことですが、弊店で使う酒粕は 「吟醸」のものではありません。

吟醸米とは、精白を重ねてお米の中心部のみにしたものです。

清酒にするとその雑味のないことで知られる「吟醸酒」「大吟醸酒」になります。

では、吟醸酒を絞ったあとの酒粕、つまり「吟醸粕」はどうなのでしょう。

吟醸粕は、色はたいへん白く優美ですが、かんたんにいってしまえばつまりほぼ炭水化物だけ。

栄養成分のある外側の部分をすべて削り取られていますから当然です。 栄養成分のある外側の部分をすべて削り取られていますから当然です。 旨味成分がのこった酒粕のほうが良い。

それが吟醸粕を使わない理由です。

(ちなみに、酒粕の蔵出し価格もむかしは吟醸粕のほうが安価でした) |

|

(最新のものは こちら にあります。) (最新のものは こちら にあります。)

●正直申しまして、粕漬けって苦手だったんです。

御社のを頂くまでは。

食べ方の紙を見ながら、魚に付いた粕を洗い落として......

全然魚臭くないなんて.....

今までの粕漬けにはなかったものです。

また、身離れも良く、新鮮なものだと解りました。(皮が格別でした。

個人的には、皮だけでも買ってしまいそうです。)

私も瀬戸内の出身で魚を生以外の調理法でよく食べておりましたが、決して持ち(保存)がいいから生で食べないのではなく、美味しく食べる手段なのだと、東京に来てから思ったことを思い出しました。とは言え、やはり魚に会った調理法や材料は最適なものを選ばなくては、これまで出会って来た粕漬けと同じことなのでしょう。 (前後略)

東京都羽村市 f川様より

●本日、早速粕漬を頂きました。なんと表現していいのか...

今までお恥ずかしい話ですが、東京の下町のお店の品を食べてその品が粕付というものだと思っておりましたが、今日、三佐ヱ門さんの粕漬を食べて「これが本当の粕漬けだ」と言うことが良く分かりました。

粕漬に使われている材料も記載されている意味も商品価値を高めるためではなく三佐ヱ門さんの仕事に対する姿勢、三佐ヱ門さんが自社の商品をどれだけ大切にしているか、しいてはお客様をどれだけ大切にしているか、という気持ちが記載されているということが、よく分かりました。 (後略)

静岡県 中村様 より

|

酵母が生きてる食品の代表格が「粕漬」 。

粕漬けはその昔、保存食として誕生したものです。

そこには長持ちさせるための知恵だけではなく、「味わう」という点においてもすぐれた工夫がこめられていました。

漬け込むことで熟成し、まろやかな味わいが生まれるのは、粕漬ならではの楽しみといえます。

鮮魚といえば、お刺身に代表されるように「すぐに食べる」という印象が強いのですが、粕漬はお好みで寝かせて漬け込むことが可能なのです。

1. しれとこ粕漬の製造は「第一熟成」(一次漬け込み)の状態です。

製造後、急速冷凍をほどこすことで、熟成をストップしています。

2. みなさまのお手元にお届けするところから、「第二熟成」(二次漬け込み)がはじまります。冷凍便にてお届けですから、ご自宅でお好みに解凍し、熟成させることができるのです。

※冷蔵便でお届けのばあいには、すでに二次漬け込みが開始されております。

3. 解凍後すぐにお召し上がりいただくとさわやかでやさしい。解凍後冷蔵で1〜2日寝かせると、深い香りとコクが。

4. 粕を洗い流し、ゆっくり遠火で焼いてお召し上がりください。

|

●商品には賞味期限をお付けしております。賞味期限は、弊店で考える美味しくお召し上がりいただく期間として設定しておりますので、浅めの漬け込みを想定しています。もしお好みがどっぷり漬け込んだものでしたら、さらに冷蔵庫で寝かせてお召し上がりいただけます。

●粕漬は保存食として発達したものですから、粕に漬けた状態では腐敗などきわめて起こりにくく最終消費期限のようなものはございませんが、賞味期限経過後はお客さまの判断にてお召し上がり

くださいませ。 |

|

|

原料は100%銀毛鮭(羅臼定置網漁)です。 羅臼港で早朝に水揚げされる鮭を一尾ずつ吟味して買いつけしております。

見事に光る、まさに「銀鱗」です。

|

|

酵母が生きてる食品の代表 として<粕漬> は知られております。

冷凍保管以外の状態ではどんどん熟成がすすんでゆきます。長期保存の場合は一切れずつラップして冷凍庫へどうぞ.... |

|

新規登録で100ポイント!

Copyright © 1997 北の自然食・鮭の通販「知床三佐ヱ門本舗」 All Rights Reserved.

|

栄養成分のある外側の部分をすべて削り取られていますから当然です。

栄養成分のある外側の部分をすべて削り取られていますから当然です。